子宮頸がんとワクチンのこと、知っていますか?

こんにちは、カーサファミリークリニックです🏠

今回は「子宮頸がん」と「子宮頸がんワクチン」について、少し詳しくご紹介したいと思います。

子宮頸がんって、どんな病気?

子宮頸がんは、子宮の入り口(子宮頸部)にできるがんです。主にヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが原因で、多くは性交渉を通じて感染します。

HPVに感染した人の多くは自然にウイルスを排除できますが、一部の人では感染が長く続き、がんへと進行する場合があります。

日本では毎年約10,000人が子宮頸がんと診断され、約2,900人が命を落としています(※2021年データ)。

30〜40代という働き盛り、子育て世代に多く見られるがんで、予防できるにもかかわらず、命に関わることもある重大な疾患です。

子宮頸がんについて(厚生労働省)

HPVワクチンで予防できます

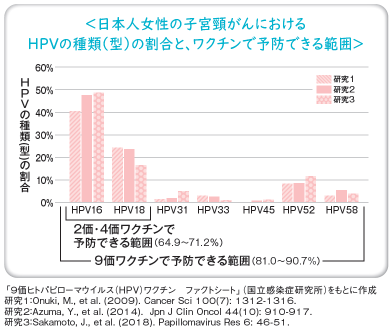

子宮頸がんの主な原因であるHPV感染を防ぐために、「HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)」があります。

現在日本で定期接種として推奨されているのは、小学校6年生〜高校1年生の女子です(公費で無料接種が可能)。また、キャッチアップ接種として、過去に接種機会を逃した方(1997年4月2日~2007年4月1日生まれの女性)も、2025年3月末までは無料で接種できました。江戸川区では引き続きキャッチアップ接種の補助が継続されています。

HPVワクチンの効果

-

約90%以上の子宮頸がんの原因となるHPV感染を防ぐことができます。

-

海外では、定期接種を始めた国で子宮頸がんの前がん病変が大きく減少したことが報告されています。

-

副反応や安全性について

「副反応が心配」という声もありますが、現在使用されているHPVワクチンは、世界中で多くの人に使用されており、安全性は高く評価されています。

一時的な発熱、注射部位の痛みや腫れなどの軽い副反応が主であり、重い副反応は非常にまれです。日本でも厚生労働省や学会が再度推奨を始めています。

未来の自分、未来の家族を守るために

ワクチンで予防しきれないHPVタイプも存在するため、20歳を過ぎたら2年に1回の子宮頸がん検診を受けることも重要です。

HPVワクチンは、自分自身の体を守るだけでなく、将来の妊娠・出産や子育てにも関わる大切な健康を守る手段です。

「よくわからない」「ちょっと不安」…そんな声にも丁寧にお答えしますので、どうぞお気軽にクリニックまでご相談ください。

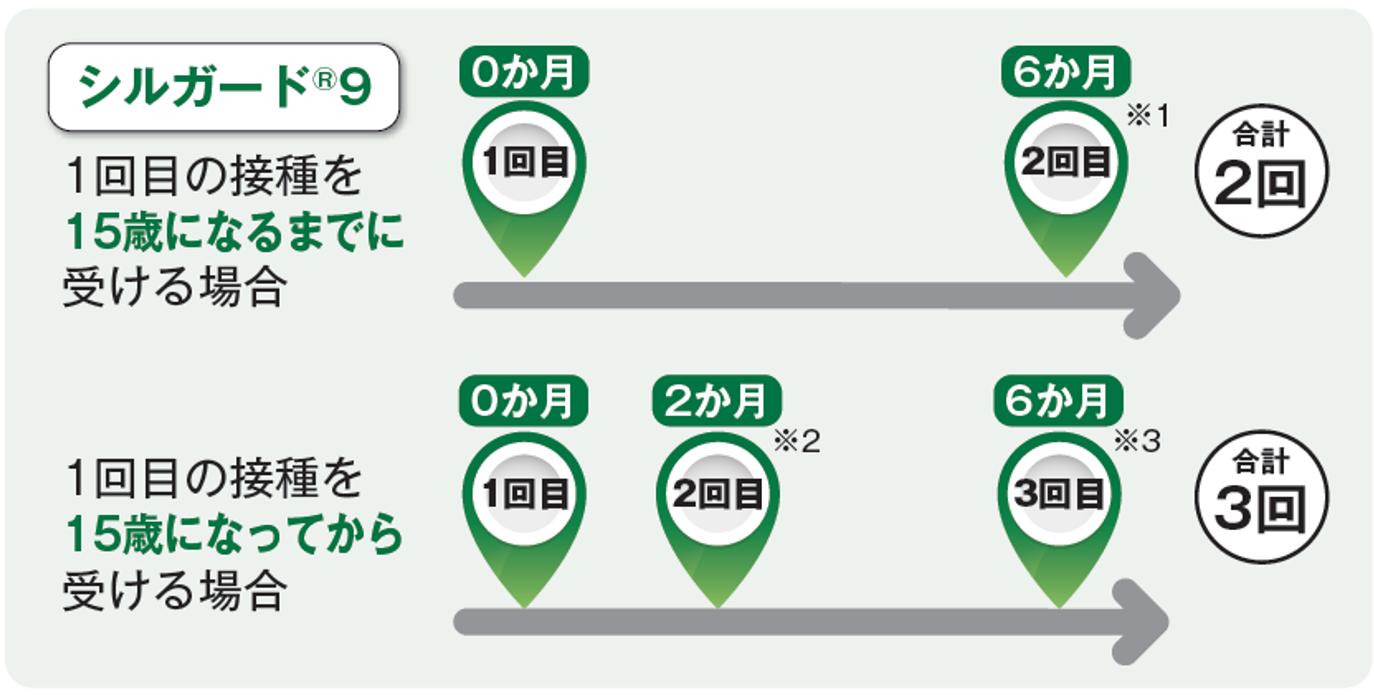

📍当院ではHPVワクチン(9価・シルガード®)の取り扱いがあり、接種のご相談・予約を受け付けております。

▶ ご希望の方は、WEB・LINEからお気軽にご連絡ください。

子宮頸がんワクチンに関するよくあるご質問(Q&A)

Q1. 何歳で接種するのがベストですか?

A. 一番効果が高いのは、性交渉が始まる前(感染前)に接種することです。

そのため、小学6年生~高校1年生の間に受けることが推奨されています。この年代であれば、無料(定期接種)で受けられます。

Q2. 副反応が心配です。大丈夫ですか?

A. 多くの方は注射部位の痛みや腫れ、微熱などの軽い症状のみで済みます。

重い副反応は非常にまれであり、日本を含めた世界中で広く接種が行われており、安全性は確認されています。

ご不安な方には事前にしっかりと説明を行い、納得した上で接種していただきます。当院では接種後に院内で経過観察を行っています。

Q3. すでにHPVに感染していたら、ワクチンは意味がないのですか?

A. すでに感染していたタイプには効果はありませんが、複数のHPVタイプをカバーするため、他のタイプの予防には有効です。

また、HPVは何度も感染する可能性があるため、接種するメリットは十分にあります。

Q4. 男の子には必要ないのですか?

A. 男性もHPVに感染することがあり、咽頭がん・肛門がん・陰茎がんなどの原因になります。

また、男性がウイルスの“運び手”となって女性に感染させてしまう可能性もあるため、近年では男児への接種も推奨が始まっています。

Q6. もし接種機会を逃していたら、もう受けられないのでしょうか?

A. いいえ、1997年4月2日~2007年4月1日生まれの女性は、2025年3月末まで無料で「キャッチアップ接種」が受けられました。江戸川区では引き続きキャッチアップ接種の補助が継続されています。

まとめ

子宮頸がんは、ワクチンと検診で予防できる数少ないがんです。

「まだ若いから」ではなく、「若いからこそ」できる予防があります。

ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

お子さんの未来を守るために、一緒に考えていきましょう。